現在、全世界で猛威を振るう新型コロナウイルス。幕末の日本でも安政五年(1858)、「コロリと死んでしまう」ことから「コロリ」と恐れられたコレラが大流行し、江戸だけで三万人が犠牲になった。当時、こうした感染症と戦った医師がいた。

緒方洪庵。蘭学者でもある彼は大坂で適塾を開き、福沢諭吉に加え、橋本左内や大村益次郎ら、幕末や明治に多方面で活躍する人材を育てた教育者でもあった。

その適塾は大阪大学医学部のルーツとなり、洪庵が晩年に頭取を務めた江戸の西洋医学研究所は、やがて東京大学医学部に発展。そのため、「日本近代医学の祖」と呼ばれるが、生涯を感染症の研究に費やした彼の死因は謎のまま。また、曾孫である医学者の緒方富雄氏が『緒方洪庵伝』に、「高ぶらず、へりくだった人」と書いたように、穏やかな人物だったようだが、そんな彼が激した瞬間があった――。

洪庵は文化七年(1810)、足守(岡山市)藩士の三男に生まれ、一六歳で元服したあと、父が大坂の蔵屋敷留守居役となったことから、この地で蘭学を学び始めた。

その後、江戸で別の蘭学者に師事する一方、長崎にも留学し、天保九年(1838)に二九歳で前述の適塾を開講。適塾は正式には洪庵の号にちなんで適々斎塾といい、適々は「自分の心に適するところを適として楽しむ」という意味だという。

そんな洪庵は開塾と同時に妻の八重を娶り、彼を慕う塾生で次第に塾が手狭になったため、天保一四年(1843)に今の大阪大学適塾記念センター(大阪市中央区北浜)の町屋に移転した。ちなみに、この場所には当時の建物が今も残り、史跡と重要文化財に指定されている。

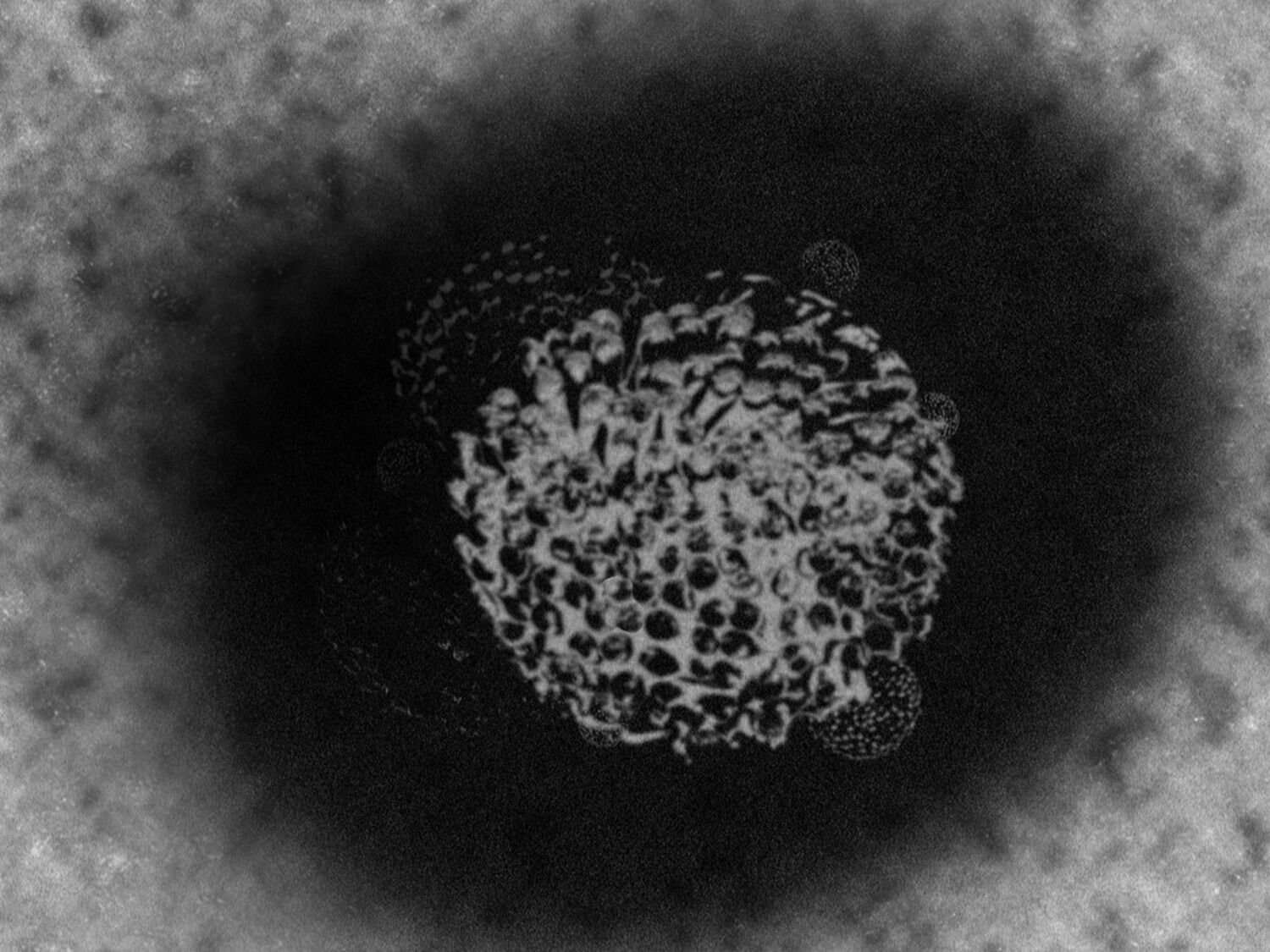

そして、洪庵がまず医師として取り組んだのが天然痘。彼自身が八歳のときに、このウイルスに感染したことも影響しているのだろう。当時、すでに天然痘ウイルスのワクチン(牛痘)は開発されていたが、これは牛の痘瘡を“タネ”として人に植えることによって免疫をつけるもので、タネを人から人に植え継いで絶やさないようにしなければならなかったようだ。

これは嘉永二年(1849)六月、オランダの外科医が日本に持ち込み、長崎の小児が初めて摂取し、その約半年後、そこから植え継がれたタネが大坂に入った。洪庵は、そのタネを管理して種痘(天然痘の予防接種)を確実に行うため、その年、大坂に除痘館を開設。だが、種痘は「悪説流布して、牛痘は益なきのみならず、かえって児体に害あり」(洪庵の『除痘館記録』)という噂が立ち、「種痘すると牛になる」などといった非科学的な話も出回ったという。

それでも除痘館の活動は安政五年に政府公認となるなど、活動が本格化する中、日本にこの間、重大な事件が発生した。

それがペリーの来航で、彼はこの翌年の嘉永七年(1854)に再来日し、三月三日に幕府と日米和親条約を締結。

洪庵は直後の三月二五日、のちに暗殺される甥で吉備津神社(岡山市)の神官に、次のような手紙を出した。「じつにこの節、天下の一大事。二百余年の恩沢に浴しながら、うかうかと寝食を安んじおり候時節にはこれなく、身分相応の忠節は尽くしがたき事にこれあり候へども、蛆虫同然の身分何をいたし候ても、さらに省みる人もこれありまじく、ただ慷慨にて日を暮らし候事なり」

洪庵は江戸に留学していた当時、按摩のバイトをしながら学費を稼いだ苦学生だったとされるだけに、寝食を安んじていたとは思わないが、黒船の来航と条約の締結は彼をして、そう思わせるくらいの出来事だったということだろう。

洪庵はまた、蛆虫同然で省みる人もいないため、ただただ慷慨(悲憤)するしかないと嘆き、まるで尊王攘夷が同志をアジるときのような過激さも垣間見ることができる。